肆、領導的風格

Oren Harari 在 Stop Empowering Your People 一文中曾談到「要做一個有效率的領導者,你不需要當一個英雄而擁有所有的答案,也不需在高處監督部屬做事;你的工作是要創造一個讓你的團隊可以自我管理、自動自發,以分辨及解決複雜問題,並有責任感做好工作的環境。假如你全神貫注於此,將會發現部屬只需定期的指揮、鼓舞他們,你便可以釋放自己並花時間面對整體計畫、共通的策略及組織的各種議題」。

領導者的領導風格可依領導的行為研究加以分類,較著名的包括:Likert 的管理系統(Likert’s Systems of Management)、領導格(The Leadership Grid Developed by Robert Blake and Jane Mouton)及領導交易/轉型模式(Transactional/Transformational Model of Leadership)。

一、Likert 的管理系統

Likert 描述在組織中,管理者領導的主要方法包括:剝削權威式、仁慈權威式、商討式及參與式等四種。

(一) 系統 1:剝削權威式(exploitative-authoritative)

管理者對其下屬沒有任何信任或信心,所有決策皆在管理高層;下屬的刺激來自於畏懼與處罰,並屈服於管理之下;所有溝通模式幾乎都是從上而下。

(二) 系統 2:仁慈權威式(benevolent-authoritative)

管理者對於下屬是謙卑的,因為希望下屬是忠誠、依順且從屬的;管理者以溫和的專制主義來管理;此系統比起系統 1 容許較多的向上溝通,但控制權仍在管理高層。

(三) 系統 3:商討式(consultative)

對下屬有相當程度但非全部的信任,管理高層做大部分決定,但會參酌下屬意見,控制權仍在管理高層;若從外觀上看,已有下放狀態,同時在階層中有上、下溝通管道。

(四) 系統 4:參與式(participative)

完全相信下屬,由團體進行決策,決策可見於各階層中;上、下、同儕間溝通無阻礙;員工有動機完成組織的目標與目的,因為他們可以參與決策過程。

「剝削權威式」是高度結構化及獨裁式的管理,其假設員工是屬於 McGregor 理論中的X理論。所謂「X 理論」是假設人不喜歡工作,會儘可能逃避;必須使用強迫、控制、被命令和受懲罰的威脅手段,才能讓人工作;寧願被他人指揮,並傾向逃避責任、缺乏雄心、重視安全感;同時,是以自我為中心,講求利己主義,且不喜歡加以改變。

「參與式」則是基於信任和團體工作的參與式系統,其假設員工是屬於 McGregor 理論中的Y理論。所謂「Y理論」是假設人視工作為玩樂或休息般自然;樂於接受所交付的責任,會自我要求及控制,努力達成目標;同時,一般人都會學習接受和肩負責任,而且想像力、創造力普遍存在於員工中。

至於「仁慈權威式」和「商討式」則介在兩個理論之間,四系統中最有效益且接近領導意涵的是「參與式」。

二、領導格

起初稱為管理格(Management Grid),由 Robert Blake 和 Jane S. Mouton 所發展;Blake 和 Mouton 在 The Management Grid 一文中提到,有些人認為學習如何有效率地領導是不可能的,因為領導是天生的能力,但也有些人認為雖然可以學習它,卻是無法教老狗學習新把戲;實際上,學習如何有效率地領導,正如學習算數或判定比賽一般,甚或是使任何其他應用的技能更加完善。

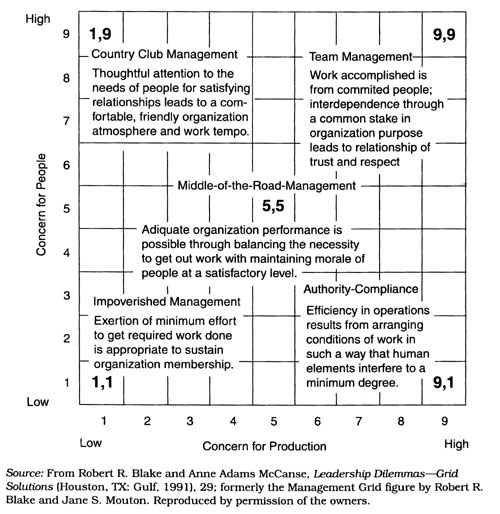

領導格包括兩項組織中主要關心的事:生產(涵蓋所有組織要人們花時間完成的事物)與人,管理者關心所有的生產力、是否完成所有事物,同時也關心人在組織中彼此之間的人際關係,Blake 和 Mouton 更藉此領導格整理歸納出五種領導風格(如圖三)。

圖三 由 Blake 和 Mouton 整理的五種領導風格(The Leadership Grid)

資料來源:Robert D. Stueart, Barbara B. Moran, Library and Information Center Management. 7th ed.

(Englewood, Colo.:Libraries Unlimited, 2007), P. 331.

(一) 位於左下角的是(1,1)的領導風格,稱為放任式(Impoverished Management),等於放棄領導。

(二) 位於右下角的是(9,1)的領導風格,稱為順從職權式(Authority Compliance),以達成工作目標為主,對人的關心程度極低。

(三) 位於左上角的是(1,9)的領導風格,稱為鄉村俱樂部式(Country Club Management),考量部屬的滿意及與其關係適應性、友善的組織氣氛及工作步調。

(四) 位於右上角的是(9,9)的領導風格,稱為團隊式(Team Management),透過團隊管理方式相互依存,對部屬高度信賴。

(五) 位於中間方格的是(5,5)的領導風格,稱為中間型(Middle-of-the-Road-Management),其將人與生產平衡地看待。

三、領導交易/轉型模式

由 James McGregor 首次提出,交易式領導者認為工作是與下屬進行的一場交易,兩者間存在著「為提供服務而交換報酬、為表現不足而懲罰」,意即交易式領導者熟練於將部屬的利益轉換為團體的利益,而轉型領導者則是將部屬所存有的將之發揮,兩者間的差別即在於是管理者或為領導者。

交易式領導者就像是管理者,在乎工作是否完成,而轉型領導者則像是傳統領導者的定義,因為他或她會鼓舞部屬並允許部屬有較多的參與。一位研究者曾描述「轉型領導者是致力於使自己與每位部屬間有正向的互動,更明確地說,他們鼓勵部屬參與、分享權力和知識、提升他人的自我價值,並且讓他們對工作感到興奮」;晚期研究更指出,兩種領導型態並非對立,領導轉型模式經常是建立在領導交易模式之上,但是領導轉型模式對於組織有更正向的影響。而如同其他領導模式一樣,轉型領導並不適用於所有情況,因為影響轉型領導模式的其他因素,還包括組織文化、結構、員工的接受能力等。

除了各種特徵與行為風格外,另需考慮到領導者與其工作情境中各種變數的交互作用,近期理論家聲稱早期理論家在辨識領導行為與團體表現的關係上小有成就,但主張情境或權變的理論家,則認為領導者沒有特定的風格,但在某些特定情境中又會有一些風格是相符的,也正因如此,進而發展出領導情境模式或領導權變模式(Situational or Contingency Models of Leadership)。其中比較重要的模式如:

一、Fiedler 的領導權變模式(Fiedler’s Leadership Contingency Model)

此模式認為有三個決定領導者如何在任何情境中均討人喜歡的環境變因,包括:領導者與下屬的關係、任務結構及權力位置。

(一) 領導者與下屬的關係:員工對於領導者的喜愛和信任,以及願意跟隨他或她的程度。

(二) 任務結構:要被完成的工作其元素的清晰和是否有完整架構。

(三) 權力位置:與領導者結合的權力和權威位置。

Fiedler 將這三種變因結合成八種組合(如圖四)。

圖四 Fiedler 的領導權變模式

資料來源:Robert D. Stueart, Barbara B. Moran, Library and Information Center Management. 7th ed.

(Englewood, Colo.:Libraries Unlimited, 2007), P. 334.

在此八種組合下,兩側尾端處的「任務導向」是最有效率的領導模式;而當領導者是非常討人喜愛,以及少數喜愛的狀況時,「關係導向」則是最有效率的領導。至於人際關係、員工導向,則在於適度喜愛與適度不喜愛領導者的情況下最為適用。Fiedler 的領導權變模式可幫助管理者了解在不同環境中的各種狀況,同時,依照 Fiedler 的觀點,也認為組織的變因就如同領導者的態度一樣,深深地影響著「領導」。

二、路徑目標模式(Path-Goal Theory of Leadership)

由 Robert House 首創,主要在於將重心放在環境和領導者的行為上,領導者可以接受在不同環境下有不同的領導目標,也會幫助部屬了解目標,清除障礙與陷阱並開拓出一條道路,讓部屬遵循並達成目標。而激勵部屬的三個方法包括:為達到目標者提供報酬、讓通往目標的道路更清晰,及移除障礙以便繼續進行。

House 同時將領導者的行為歸納出以下四種型態:

(一) 支援型領導:發生於部屬的需求及福利均被考量時。

(二) 指揮型領導:發生於將特定意見給予團體,同時清楚的規則和結構已被建立時。

(三) 成就導向型領導:發生在設立具挑戰性的目標及鼓勵達成表現時;此導向的領導者高度相信部屬,並且幫助他們學習如何達到高目標。

(四) 參與型領導:發生於資訊、權力及影響力被分享時;部屬被允許一同分享並參與決策。

第 1.2.3.4.5 頁

|