|

不只是一座美術館─台北當代藝術館的創新媒體運用與社區推廣實務分享

高慈敏小姐

前台北當代藝術館教育發展組副組長

壹、前言

歷史博物館的張譽騰館長曾在雜誌專訪中提到,如果一個博物館總是一成不變、不與時俱進,它就會變成博物館裡的標本,進而成為博物館的館藏之一,因此張館長不斷地提倡要力求改變。個人過去在台北當代藝術館(以下簡稱當代館)服務的四年當中,也見證到整個台灣的博物館界、美術館界,尤其當代館本身都經歷了非常大的變革。

以往博物館給人的刻版印象就是一個展示藏品的地方,但2008年起就任的石瑞仁館長不斷地探索發掘館內能夠吸引參觀者停留佇足的空間,並讓原本的功能性最大化甚或衍生其他非功能性的效果,把博物館變得更有趣、更吸引人,全然推翻原本大家對博物館的刻版印象。然而,在探索的過程中也許會遭遇徒勞無功、一無所獲的瓶頸,在當下或短期內都看不到任何具體成果,但是事後再仔細回想,往往就是這個不斷探索的過程才是最美好、最令人著迷的事物。

當代館自2008年開始推動生活美學,將藝術與生活文化作更多的橋接,並跟周邊社區作緊密的結合,更利用Web 2.0時代Social Media工具進行全方位的推廣,讓自己走出美術館的建築物,不只是一座美術館。期望當代館的各種創意經營與創意推廣實例,也能夠當作圖書館的參考借鏡,仔細思考如何讓圖書館“不只是一座圖書館”!

貳、台北當代藝術館歷史沿革

「台北當代藝術館」所在地的這棟建築物建於西元1921年,原為日治時期專供日本人子弟受教育的「建成小學校」,於1945年轉用為台北市政府辦公廳社,1994年台北市政府搬遷後,在1996年正式被指定為市定古蹟,並基於古蹟再利用的政策方案,將原建物之正面廳舍修復整建為「台北當代藝術館」專用,其兩翼部分建築則劃歸為「建成國中」教室(出自台北當代藝術館官網簡介)。

當代館於2001年5月27日正式開館,本身是一座具有90多年歷史的古老紅磚建築,但裡頭所展演的卻是現代最新潮的當代藝術,在整個場域造就了一種非常強烈的當代與傳統的融合跟衝撞。此外,當代館在台灣美術館界亦有不少創舉,不僅是第一座古蹟活化再利用為美術館的成功案例,也是第一座以推廣當代藝術為宗旨的美術館,更是台灣唯一與校園共構的美術館。

當代館於2001年成立之初,是以公辦民營的方式委外經營,並以提供國內外當代藝術領域的創作人士一個專業美術館為目標,因此主要服務對象是專業的藝文人士、藝術家。然而,2008年改由台北市文化局自行負責營運,其組織定位及經營使命自此產生了相當大的變革。2008年當時的館長,即現任的石瑞仁館長,其理念是希望以當代館為基地,將藝術及生活文化做更多的橋接與串連,提供更多機會讓市民及社區居民可參與美學活動;同時,也將原本針對藝術家提供服務轉變成為全民服務,由原先只作專業的藝術展演,改成推行生活美學。當代館把自己整個的定位、身份都作了很大的改變,不再只是一個美術館,而是一個可提供各種不同形式和功能的平台,藉由這個平台,可呈現如兩岸交流、台灣專題、趨勢議題、主題特展、跨域展演、國際名家等多元議題的深度探索,或進行繪畫、雕塑、裝置、錄像、數位、行為等多元媒材之跨界實驗,其展演的空間也不再限於館內,也包含館外空間的利用。

參、創意營運實例

一、MOCA Plaza

當代館前面有個寬敞又漂亮的廣場,但以往民眾總是匆匆路過,完全忽略當代館的存在,或留存那棟建築物只是舊市政府的印象,為了吸引路過民眾的目光並讓他們對當代館改觀,本館於2008年特別將廣場取名為「MOCA Plaza」,並開始在廣場上擺放一些展示作品(圖一),例如:修剪成類似動物外型的園藝作品、看似施工鷹架等展品(圖二),這些有趣的展品讓不少路過民眾因為好奇而停下來觀看,久而久之大家就漸漸意識到當代館的存在。

此外,民眾不需花錢買票,也不用進到展館裡,就可在廣場看到許多新奇有趣的作品,而且24小時隨時經過都可看到,MOCA Plaza可謂當代館最強而有力的廣告宣傳空間!

二、當代影像聚場

數位藝術作品是現今當代藝術非常重要的一環,一般數位藝術的展演通常設置在暗房裡,將作品投影於牆壁上或在數位液晶電視播出,但由於光害較不適合在戶外展出。

當代館東側原有個巨大高壓變電箱,嚴重影響本館的整體美觀,館長希望能夠加以美化改造,因此我們設法克服光害問題,利用廣告電視牆的概念,加裝紅外線, 規劃成“數位互動電視牆”(圖三)。同時將鄰近的館舍三扇窗戶規劃為“公民藝術之窗”(圖四),讓作品能夠從建築物內部投影到外面,並將這些區域開放讓藝術家及民眾投件展出,再由本館專員針對來件進行審核挑件,規劃主題式數位藝術展覽。藉由創新手法來改造美化原有空間,開創一個截然不同的嶄新空間,讓參觀者可邊喝咖啡邊欣賞作品,相當怡然自得!

圖一 MOCA Plaza 展示作品 |

|

圖二 MOCA Plaza 展示作品 |

圖三 數位互動電視牆 |

|

圖四 公民藝術之窗 |

三、地下實驗‧創意秀場

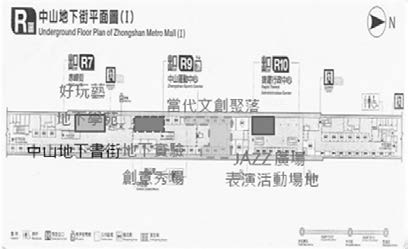

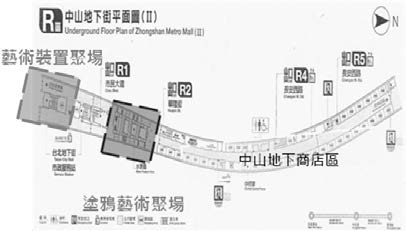

當代館正好位於捷運中山站跟台北車站中間,原本兩站之間的捷運地下街所有商店都是關門的,杳無人煙,但是館長無法漠視這些閒置空間的浪費,因此幾經向台北捷運公司溝通爭取,最後獲得在捷運地下街舉辦展覽的機會。自從當代館開始在捷運地下街辦展(圖五),匯聚了不少看展的人潮(圖六),進而帶來商機,因此捷運地下街的商店接二連三開張,到後來店面一位難求,捷運公司便提供另一頭地下書街的三個店面讓當代館舉辦展覽,也因此造就了之後的藝術一條街計畫。

四、藝術一條街計畫

政府最初希望能在捷運地下街打造一條全世界最長的地下書街,但一直只有屈指可數的幾家商店,後來由於當代館於此設立的「地下實驗.創意秀場」獲得非常大的迴響,藝術無形的影響力甚至讓原本專供商業營利用的捷運廣告燈箱全部更換為藝術燈箱,讓捷運地下街改頭換面成一條藝術街,造就了一個新的文化據點。(圖七)

圖五 捷運地下街辦展 |

|

|

圖六 捷運地下街的展示作品及人潮 |

|

圖七 藝術一條街位置分布圖 |

第 1 2 3 頁

|