|

淺談雲端運算在圖書館服務之應用

余顯強

世新大學 資訊傳播學系 教授

【摘要 Abstract】

雲端運算就是將動態的虛擬化資源,透過網際網路以服務方式提供給使用者的運算模式,使用者不需知道如何管理那些支援雲端運算的資源。面對電子資源越來越受到重視,且資訊科技變化越來越迅速的今日,雲端運算提供圖書館能夠實現由實體跨向虛擬的服務模式,並且同時能夠簡化資訊技術導入的許多障礙。本文就雲端運算的意義、類型做簡單的說明,依據技術與服務的特性介紹常見的雲端服務功能,並透過案例的介紹,探討圖書館服務可應用之方向。

Cloud computing is a model for enabling virtual resources dynamically assigned andreassigned according to consumer demand over the internet. Users needn't possess the expertiseto or control over the technology infrastructure of cloud computing. Facing the condition thatthe electronic resources are hightly valued increasingly and the information technology developsrapidly, the cloud computing boosts the achievement of the library physical service model goingacross virtual service model. It also can simplify those va rious obstacles of informationtechnology. This paper describes the types, features and services of cloud computing. Thecommon cloud computing services are introduced based on the characters of technology andservice, and to explore the possible application in library services through some real cases.

【關鍵字 Keywords】

Cloud Computing, Library Application, Academic Service, DuraCloud

壹、雲端簡介與內涵

一、何謂雲端

回顧電話發明之初,貝爾公司以一朵雲介紹相關概念,到了區域網路時代沿用雲加以圖示,在後來的網際網路時代,仍以雲來表示網路、運算、儲存等資訊基礎建設與作業系統、應用平台、網路服務等軟體作業,因此,當資訊科技發展到將一大群電腦與設備結合在一起,模擬成一部電腦的新世代,仍以「雲」作為表徵(註1)。「雲端」一詞因而誕生,但不同的是其強調資源的運用,而不是運行細節。

「雲端」是以許多資訊科技為基礎漸進導出的應用模式,為一種基於網際網路的計算方式,依據需求提供電腦或其他設備分享資源軟體和資訊運算,它是從早期的平行運算、分散式運算、網格運算所發展而來的名詞與應用。反觀從1980年代開始,隨著主機環境由主機式(Host Base) 轉移到主從式(Client-Server),進而多層式(Multi-tier)的模式,加上平台合作從主從式計算、點對點(P2P)、分散式運算、協同處理等發展至今,使用者對於網路應用的需求,變成只在乎如何獲取大量的儲存和運算資源、如何在網路平台上成就經濟的營運模式、如何使網路的服務更敏捷、應變更快速,以及如何更容易理解與運用各類服務;因此,不需具備管控基礎設施的專門知識,只需在意服務的「雲端運算」,就成為計算機發展史中代表著進入全面性服務時代的新里程碑。在政府方面,美國政府於2009年9月15日啟動雲端運算入口網,向所有政府部門推廣遠端運算服務( 註2 ) ; 為提振資訊通訊技術(Informationand Communication Technologies,ICT),日本政府於2009年4月在「加速中央/地方政府電子化」預算編列,便涵蓋「行政作業雲端化」的推動。在學術方面,美國國家科學基金會(National Science Foundation, NSF)資助14所大學美金500萬元成立雲端運算合作計畫(註3)。為掌握雲端運算商機,在台灣則由經濟部積極促成工研院、資策會、台灣區電機電子公會、中華民國資訊軟體協會、中華電信等單位共同發起組成「台灣雲端運算產業聯盟」,以期能建立「雲端運算」產業鏈(註4),從這些相關報導,都可感受到雲端運算逐漸已受到各界之青睞與重視。

雲端並不等同於遠端,雲端是在網際網路上提供資訊技術服務給消費者所傳遞的一個新模式,其特徵就是將硬體與軟體都視為資源且加以虛擬化,不僅提供好的系統開發,同時也提供平台讓使用者進一步開發自己想要的應用程式;透過網路方式提供服務,使用者不需了解有那些支援雲端的軟硬體,也無需知道如何管理支援雲端運算的基礎設施,只需在意是否能滿足其需求。另外,必須具有強大的運算與儲存能力,當使用者享受服務時,雖無法知道有多少伺服器參與處理作業,但必須感受快速且大量處理的能力,因為資源能夠隨時根據需求進行動態擴展與配置,例如:當十個人同時上線,遠端可能只需用一台伺服器就可處理需求,但若使用者瞬間暴增至數千甚至數萬人時,遠端即會自動調配多部伺服器協同運作處理。

因此,是以分散但共用的方式存在著,透過網際網路將服務提供給使用者,以單一整體的形式呈現在使用者面前,網際網路也更進一步由資訊傳播的角色轉化為資訊與計算能力的傳遞。更扼要地說,就是透過一些智慧型的管理機制,將所有電腦系統加以連接,並有效率地分配執行使用者提出的任務,將電腦運算與資料儲存都放到網路上處理,因此,使用者只感受到服務本身,不需在意基礎設施的建置。雲端的概念雖然簡單,但做起來並不容易,需要透過有效且正確的管理機制,才能運作得當並發揮出效能。

二、雲端的定義

圖書館要展現良好的工作績效時,需要不斷推出各項新的服務。對於合作單位或是主管單位來說,願意持續投入資源是因為他們明白把人、經費、空間設備等資源賦予某個單位,該單位能夠有效的營運,可以獲得的投資報酬率相對提高。因此,對於圖書館來說,正可藉由評估結果爭取更多資源,不僅顯示執行效率及有效性,也可同時強調組織機構可以獲得的利益,呈現對使用者所能產生的價值。

由於雲端運算只是一個概念,而不是指某項具體的技術標準,於是不同角度就會有不同的解釋,業界關於雲端運算定義的爭論也未曾停止,因此並不存在一個權威的定義(註5)。參考維基百科對於雲端運算的定義為:雲端運算是一種基於網際網路的計算方式,依據需求提供電腦或其他設備分享資源、軟體和資訊運算。雲端運算是從1980年代由主機式轉移至主從式的模式。對使用者而言,不需具備或管控雲端基礎設施的專門知識。雲端運算描述對資訊技術(Information Technology, IT)服務在網際網路上供給、消費、遞送的新模式,提供了網際網路上動態伸縮和經常虛擬化資源的供給,是建構容易存取遠端運算的副產品(註6)。而美國國家標準技術研究院(National Institute of Standards &Technology, NIST)則解釋雲端是一個無處不在、便利地能夠依據需求存取動態配置計算資源(例如:網路頻寬、伺服器、資料儲存、應用程式和服務)的一種模型,並且能夠以極少管理負荷快速地配置和釋放這些取用的資源。簡單的說,雲端運算就是將動態的虛擬化資源,透過網際網路以服務方式提供給使用者的運算模式,使用者不需知道如何管理那些支援雲端運算的資源(註7)。因此,可以將雲端運算所建構的服務,歸納出下列四個特性(註8):

- 硬體與軟體都是資源,透過網路以服務方式提供給使用者使用;

- 資源可以依據實際需求而動態擴展與配置;

- 資源是以分散、共用且以單一整體的形式存在;

- 使用者使用資源的費用是依據實際的狀況,並非固定不變。

正如電腦環境的發展由主機式、主從式到多層式(Multi-tier)的架構;運算的發展由集中式、分散式到網格運算;平台作業的模式由主從式、分散式到協同處理。所以雲端運算可以說是資訊發展的必然趨勢(註9)。不過雲端運算的架構說起來簡單,但要將各類型電腦設備連結起來,並隨時依據作業需求指派任務處理,其管理自動化的機制就相當的複雜。

三、雲端運算的分類與服務類型

雲端的分類,不同產業因有不同應用模式的差異而有多種的分類,但若以整體概觀的角度而言,則可參考NIST依據「服務類型」及「部署或服務方式」加以區分雲端的類型:

(一) 依服務類型分類

可分成三種階層,包括(註10):

- 軟體服務(Softwa re as a Service,SaaS),也就是把應用程式當作服務, 如同應用程式服務提供者(Application Service Provider, ASP)提供的遠端應用程式的服務模式,但加入雲端動態資源配置的特性,不會因為負荷或使用者數量變化而影響應用程式的效率。

- 平台服務(Platform as a service,PaaS)。

- 基礎建設服務(Infrastructure as a Service,IaaS),提供使用者底層。

(二) 依部署或服務方式:

分為公有雲(Publ ic cloud)、私有雲(Private cloud)、社群雲(Community cloud)、混合雲(Hybrid cloud)。公有雲就像是網際網路(internet),大家都可使用;私有雲就像企業網路(intranet),只供內部使用;混合雲則是各類型雲的複合,既有內部使用的私有雲,也有提供外部公眾使用的公有雲或社群雲;另外,社群雲則不是只針對個人群體,重點在於機構跟機構間的運用。

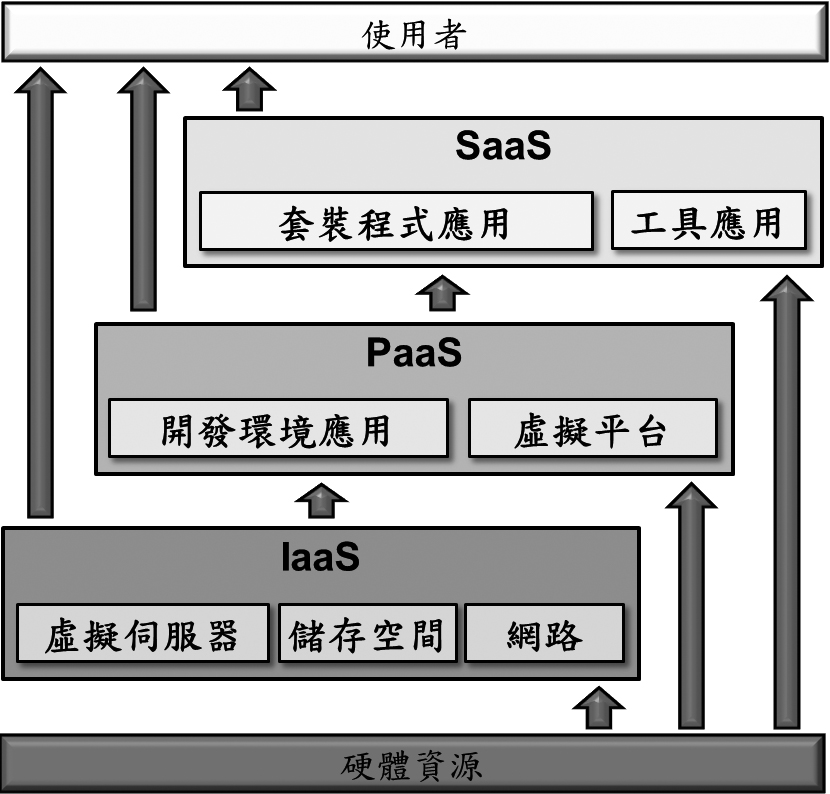

雲端的服務模式,由於網路遠端資料儲存涉及許多複雜的網路傳輸、管理、安全與資源調配的層面,Hilley將NIST所分類的三個服務類型再延伸出資料儲存服務(data-Storage as a Service, dSaaS),提供網路、儲存設備等資料儲存與通訊的服務,形成如圖1所示的雲端服務類型(註11)。

- 軟體服務(Softwa re as a Service,SaaS),也就是把應用程式當作服務, 如同應用程式服務提供者(Application Service Provider, ASP)提供的遠端應用程式的服務模式,但加入雲端動態資源配置的特性,不會因為負荷或使用者數量變化而影響應用程式的效率。

- 平台服務(Platform as a service,PaaS)。

- 基礎建設服務(Infrastructure as a Service,IaaS),提供使用者底層。

圖一 雲端運算服務類型階層圖

資料來源: David Hilley, (2009,4), Cloud Computimg: A Taxonomy of Platfor, and Infrastructurelevel Offerings, p7, http://www.cercs.gatech.edu/tech-reports/tr2009/git-cercs-09-13.pdf

四、雲端運算的優缺點

雲端運算與應用開發具有下列幾項優勢(註12):

(一) 規模經濟

雲端服務是透過網際網路或全球資訊網提供服務,因此向全球開發雲端是很方便的,加上具有較快速的計算能力、隨時隨地處理資訊的方便性及無限的儲存容量,規模經濟不僅可以擴大,且產生較理想的執行效能。

(二) 成本降低

使用者進行各種新的開發時,不需購買相關軟硬體設備,只需透過租賃使用其他廠商所提供的設備即可,且較少有後續維護問題,成本相對降低。

(三) 快速供應

以往使用者開發一項新服務時,從採購、驗收,上機測試,到正式啟用至少需花費半年以上時間,但若透過租賃遠端某部電腦之方式,只要發出申請通知,或許隔天即可開始使用。

(四) 升級容易

軟體或硬體的升級由遠端服務公司處理,不需由使用者自行負擔,對於使用單位來說,可減少維護問題,並可享受即時的軟體更新及無限的儲存容量。

雲端能夠提供使用者以較低的使用成本來獲得較佳的執行效能,並減少維護的問題,而達成隨時隨地處理資訊的方便性。在技術方面無須配置專業技術人員,同時獲得最新技術應用;投資方面不須一次性資金到位,不占用過多營運資金,不需考慮設備折舊問題,並能獲得最新硬體平台與最佳系統解決方案;維運方面則是因為雲端服務主要是採用租賃方式,不需專門維護和管理人員,可視需求的改變而調整。對於傳統採購系統的模式而言,減少許多系統購置、導入、部署、維護的成本。相反地,雲端運算並非毫無缺點,例如:系統執行的效能、控制權的範圍、必須持續不斷線的網路連線問題、網路頻寬不可太慢、服務功能尚待改進、資訊安全與資料安全之管控仍有疑慮、主機系統穩定性等應用上的問題與障礙等,均仍有待持續的改善(註13)。

在系統的穩定性這一個層面,由於所有的功能與運作都在遠端,甚至資料庫的存取也是倚靠遠端軟體去運作,但是雲端運算服務提供者的主機,並無法確保不間斷運作,一旦遠端的電腦發生問題,使用者將全數停擺。因此,適切地規畫備援方案,是導入雲端運算時需要考量的重要項目之一1。

第 1.2.3. 頁

|