紐約市立大學巴魯克學院圖書館

The William and Anita Newman Library, Baruch College, City University

of New York

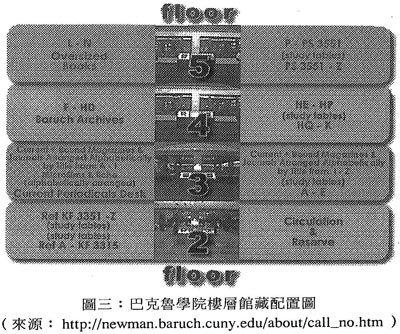

4 月 29 日搭乘地鐵,在一路問路的情況下,來到了位於東第 25 街的紐約市立大學巴魯克學院圖書館。巴克魯學院成立於 1968 年,以商學聞名,早年有「窮人中的哈佛」之稱。圖書館現址建於 1894 年,原為紐約大都會電車公司所有,爾後由 Lexington 公司接管,作為紐約市纜車(cable car)系統的發電所(power station)。其後該建築由 Davis Brody Bond LLP 建築師事務所重新整建,於 1994 年 5 月 19 日正式啟用。這棟地上八層、地下一層的建築物,外表仍舊維持原先雄偉壯麗的外觀,總樓板面積為 330000 平方英呎(約 9290 坪)整合了圖書館(2-5 樓)、電腦中心(6 樓)、會議廳(7 樓)及校務行政中心(8 樓)。該棟建築自完工後,因其傑出的室內設計及空間規劃,陸續得到美國圖書館學會(ALA)及美國建築師協會(AIA)圖書館優秀建築獎等多個專業獎項。

在昂貴的市中心地段雖沒有郊區綠化的自然環境,但是巴克魯學院圖書館的設計,成功地給予學院內 16000 名師生們一個舒適的閱覽環境。該館有 1450 個閱覽席次、22 間教師研究室、36 間研究生研究小間、12 間團體討論室,目前藏書為 41 萬冊,館藏期刊約 4100 餘種,現刊 2500 多種,擁有 200 萬片的微片,館藏重點為會計、廣告、企業經濟、財政、行銷及管理等學科主題。

入館的管制點時有校警駐守,圖書館的開放時間從早上 7 時到午夜 12 時,但是不同樓層的服務時間不一。以流通而言,夏天週一到週四均是早上 9 時到晚上 9 時 50 分,星期五、六、日縮短為早上 9 時到下午 4 時 50 分為止,參考服務台則大約在晚上 8 時 50 分結束,不同部門的館員可以在接受訓練後加入參考台輪值服務,所有師生若遇到深入的參考問題,可事先預約時間。在參觀中得知該館全時工作人員為 67 人,據館方表示人力仍有所不足。

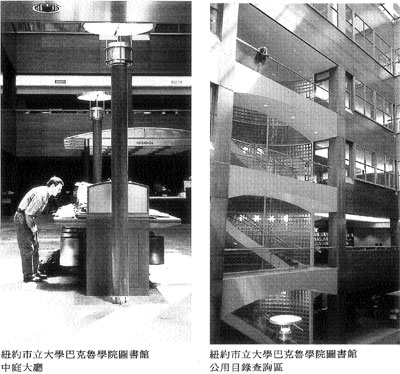

該建築能屢獲獎項非浪得虛名。在空間規劃上,建築師以挑空中庭大廳為主軸,由頂樓採光罩引進自然光線,為避免中庭大廳挑空帶來人聲及噪音,圍繞中庭的書庫及閱覽區均以玻璃隔音。閱覽席位環繞中庭四周及臨窗而設,「有光的地方即有閱覽席」,方便讀者找到座位;書架則由北向南排列,架間走道可見自中庭引入的自然光,方便讀者在書庫區的任何角落可以看到閱覽席所在。

挑空的中庭大廳中央設有參考諮詢台及公用目錄查詢區,當讀者自一樓大門沿著樓梯進入圖書館時一眼可見。讀者的參考問題,可由專業館員服務,前面有立式公用目錄查詢區,參考服務台及公用目錄區四周設計有如「街燈」的燈具,整個主樓層顯現了尋求資訊的律動感。公用目錄區正對面為流通出納櫃檯,以木窗窗櫺隔成三線,據館員表示,流通量大時三線全開,流通量少時可以僅開一線,年流通量約為 74000 冊。

從該館提供的資料中我們得知這棟建築之所以能整建成功,得利於各類專業人員的參與。油漆、地毯、木料、門、窗、閱覽椅、閱覽桌、照明、天花板、地板、扶手欄杆 ……

等均各有專業人士設計施工。以閱覽桌而言,依不同功能需求造型略有不同,但是色澤、材質力求一致,頗具整體感,不會顯得突兀。該館公用目錄檢索站的設計令人印象深刻,其有上下二層桌面,下層桌面放置鍵盤,略低於上層放置電腦的桌面,因為採固定式,不會有讀者多次拖拉鍵盤架以致容易故障的困擾,又兼顧人體工學。而閱覽桌利用材質及顏色讓桌面有變化,配上小圓燈,營造一個舒服又溫馨的閱覽環境。

整棟圖書館地毯以綠色為主色,樓梯迴轉而下,玻璃圍屏在燈光投射下,蜿蜒的不鏽鋼樓梯顯得靈巧婉約。由 8 樓學生服務中心往下望,讀者在臨窗處閱讀,挑空的自然採光迤邐而下,頗能感受圖書館的書卷氣及祥和的閱讀氛圍。

紐約市立大學皇后學院

Benjamin S. Rosenthal 圖書館

Benjamin S. Rosenthal Library, Queens College, City University of

New York

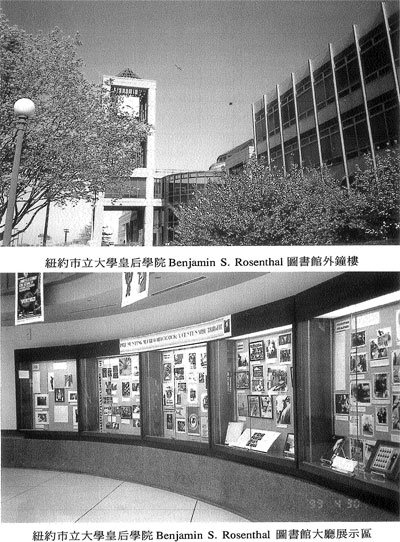

Benjamin S. Rosenthal 圖書館於 1985 年動土興建,1988 年落成,這個圖書館是皇后學院成立 50 週年的紀念性建築物,預計可容納 130 萬冊藏書。現有館藏約 71 萬冊(件),2600

種的現刊,館藏主題大都為藝術、教育、政府出版品、電腦、數學、社會科學、及圖書館學。

該館為地下二層,地面四層的建築,主要入口在三樓,外牆是粉紅色的石材,在圖書館前面廣場有高塔式的鐘樓,成為突出的地標。大廳挑高設計,利用圓錐式採光罩及四周玻璃將自然光引進圖書館中,於地板上的圓形光影,呼映成趣。

Benjamin 圖書館擁有 2400 個閱覽席次、11 間團體討論室、59 間研究小間以及 230 個位子的大型會議廳。六樓設有藝術中心(Art Center),定期舉辦畫展、攝影展等各種展覽,讓學生在閱讀之餘,還可以到藝廊來欣賞美的藝術品。整個迴廊的展示畫作,在自然採光下顯得更加吸引人!在圖書館的附近有間路易斯阿姆斯壯特藏展覽室(The Louis Armstrong House

and Archives)蒐集他的攝影、照片、錄音及保存他的爵士音樂(1920-1960)作品。

這個新館取代了成立於 1955 年的舊館,服務 17000 名師生,新館成立最大的改變則是將 7600 種館藏期刊由按書名排列轉變為按國會分類法排列,並大量採用了電動密集書架節省藏書空間,擴大館藏容納量。因皇后學院靠近紐約拉瓜地機場(La Guardia Airport),在圖書館內如何減少噪音便成為相當重要的課題。其利用特殊的建材,將閱覽室內大部份的雜音吸附掉,使得環境變得非常的安靜和舒服。

據該館副館長 Ms. Kaufman 表示,在建造過程中圖書館與建築師之間的衝突與協商是不可避免的功課。而該館在傢俱的挑選上更要求建築師就設計品提供樣本,以閱覽椅為例就有十幾張供圖書館評選。其評選重點除設計感外,堅固耐用是主要的考量,因此實木成了最重要材質,不過實木傢俱雖耐用,但相對也笨重,使用一段時間後,歷經書車、書本及讀者的碰撞,容易有掉漆及斑駁情形產生。

紐約市立大學皇后學院音樂圖書館

Queens College Music Library, City University of New York

4 月 30 日下午緊接著拜訪皇后學院音樂圖書館,該館於 1991 年與音樂系一起遷入新建築,它擁有豐富的音樂館藏,雖只有兩層樓,但館內有 29000 冊圖書、11000 多件錄音資料以及 33000 多種樂譜。地上一樓存放參考書、微縮資料、期刊、教指書以及流通台;地下一樓則典藏錄音資料及樂譜。圖書及非書均可讓師生自由參閱及借出。資深的參考服務館員,淵博的音樂專業素養讓人印象深刻。由於錄音資料可外借,因此館內並未如想像有大量的視聽卡座,這點倒是出乎意料之外。

芝加哥公共圖書館 - 華哈婁圖書館

Harold Washington Library Center

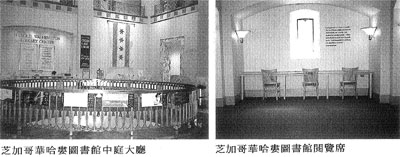

5 月 3 日上午參訪芝加哥公共圖書館的總館--華哈婁圖書館,華哈婁圖書館的命名來自市長 Harold Washington(他是一位非裔美籍的黑人市長,卒於 1987 年 11 月 25 日),此圖書館總樓板面積 756640 平方英呎(約 2 萬坪),總預算經費高達 14400 萬美金,整個搬遷工作約 50 工作天完成,於 1991 年 10 月 7 日正式啟用。

芝加哥市政府為新圖書館舉行了空前的競圖比賽,參加者必須由建築設計師與營建商共同組合而成(design/build team),當時有五組參加,至今這些當時參加競圖的模型仍置放在新建的新古典主義之新館中公開展覽。這座掌握芝加哥地方色彩建築風格的新圖書館建築案獲選者為 SEBUS Group。該館建築師 Ihnias H. Beeby 本身是耶魯大學建築系的主任,他從 1988 年 10 月開工後,針對芝加哥圖書館工作人員的需要,作了最大的設計上的溝通,終於完成此座具備特色的公共圖書館,與紐約公共圖書館、洛杉機公共圖書館並稱全美三大公共圖書館。

該館特藏為全美專利,它也是美國專利的寄存圖書館。館藏量 900 萬冊,每天入館人次為 6000 人次,地下室擁有一個 385 席次的大型會議廳,閱覽席次 2337 個座位。頂層有華哈婁(Harold Washington)紀念特藏室,整個室內採用淡色木料,配上精心設計的照明,讓人產生親切的閱讀空間和舒服的視野享受。

進入一樓的長廊,簡易的諮詢台置於整座建築的中心,三樓是主樓層,寬敞的閱讀空間散佈在每個樓層,上下樓層均有電扶梯,其館藏依主題分布不同樓層,有流通櫃檯及參考服務台。在二樓有一個世界最大的兒童閱覽室,整個空間的佈置猶如置身於童話世界。不同大小的表演舞台,色彩鮮明的室內裝飾,讓人覺得此地的小讀者真是太幸福了!從頂層俯瞰地下樓層,在地面上有一幅由大理石構成的巨畫。美國多元文化的包容性,從圖書館蒐集 90 多種外國語文的特藏可見一斑。該館最值得稱道的是它擁有一個針對盲人及肢障者提供的有聲書服務,免費郵遞傳送錄音資料到讀者的手上,每個工作人員那種服務熱誠,接聽電話的盲人館員服務和自身相同處境的讀者,迅速用點字打出對方電話傳來的需求,經由轉譯建立讀者檔,一群群工作人員包裝、整理,迅速寄出綠色外殼的「有聲書」,讓肢障者及視障者均能享有與常人相同的閱讀權利。有聲書內容有美妙的音樂、即時性的新聞資訊、圖書、小說、雜誌、詩集、運動報導 … 等等,這種充分發揮公共圖書館服務社區民眾的社會服務真是令人佩服。據當地市民告知,芝加哥華哈婁圖書館新館址屬芝加哥南區,治安並不好,交通又距市中心甚遠,實在不是好地點,但是黑人市長華哈婁(Harold Washington)力排眾議,選擇這個地點為新址,想藉著圖書館的設立,來更新這個地區,使其能擺脫治安不佳的印象,事實證明這位市長成功了!

芝加哥公共圖書館華阜分館

Chinatown Branch

5 月 3 日下午我們參訪芝加哥華埠分館,在館長趙逸女士的帶領解說下,瞭解芝加哥公共圖書館華埠分館的社區服務功能。該館總面積為 11750 平方英呎(約 300 多坪),是個小型的社區圖書館,於 1990 年正式啟用, 目前藏書量約 46446 冊(一般圖書 32066 多冊、青少年讀物 14380 冊)、期刊 5721 種、錄影帶 3490 卷、視聽資料 2054 件。因此地華人甚多,該館為芝加哥公共圖書館系統中,中文資料最多的分館。目前華埠分館正全力蒐集以英文描述有關中國傳統文物歷史的圖書,以建立其館藏特色。為了表現華人的特色,在圖書館入口處有西藏文物系列,以及中國傳統的庭園設計裝飾,還有表現中國不同朝代服飾的櫥窗展示,牆面上掛有來自圖書館之友佈置的藝術作品,再搭配中國風味的傢俱擺飾。該館的視聽資料,利用 Kwik Case 的設備,將錄音帶、錄影帶及 CD 光碟套上磁性外殼,借閱及使用均必須以附屬的設備吸開,此種典藏方式乃為了保護資料不被任意攜出。該館提供當地華人一吸收新知,培養語言能力的最佳場所,達到其讀書、學習、求知、發揮潛能的教育功能。

第 1.2.3.4 頁

|