加拿大卑詩大學 Walter

C. Koerner 圖書館

Walter C. Koerner Library, The University of British Columbia

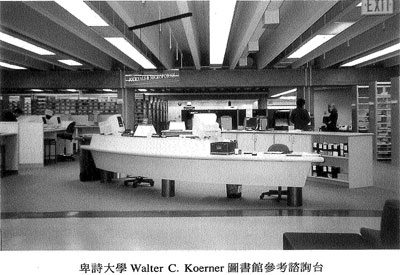

5 月 6 日參訪加拿大卑詩大學(The University of British Columbia,或稱英屬哥倫比亞大學)Walter C. Koerner 圖書館。卑詩大學共有 10 個圖書館,依學科主題不同分佈於校園內,全校總館藏量達 360 萬冊(圖書及期刊),非書資料 650 萬件。Walter C. Koerner 圖書館主要蒐藏人類學及社會科學方面的資料,該館位於總圖書館的正後方,於 1996 年完工,為卑詩大學最新的圖書館。整幢建築造價 2400 萬加幣(約合新台幣 55000 萬),總樓板面積為 17000 平方公尺(約 5100 坪)。館藏量為 80 萬冊,以人類學和社會科學的圖書為主,其中 60% 的館藏來自總圖書館及 Sedgewick 圖書館,館藏期刊及報紙 9025 種,全館計有 900 個閱覽席次。

新館的外觀由花崗石及玻璃巧妙結合而成,地下 2 層(level 1-2)、地上 4 層(level

3-6),主樓層為三樓,設有流通櫃台及諮詢服務台,4-6 層為書庫區,1-2 層為參考資料及期刊區。除期刊和一些特殊館藏不外借外,其它圖書借期兩個星期,光碟兩個星期,錄影帶 3 天、1

天或 2 個小時,亦可預借討論室或研究小間。

這棟建築最重要的特色在於建築中央的採光罩以及建築物正面全為玻璃,玻璃透通性使建築物得以清楚傳達「這裡就是圖書館」的訊息。該館的搬遷經驗令人印象深刻,在第一學期結束後閉館,搬遷時間約僅20天。搬遷得以順利,除了該館事前周詳的準備及計畫外(據言事前各項搬遷計畫準備時間達 2 年之久),也得力於專業的圖書館搬遷公司及館員、工讀生的通力合作。由於部分館藏仍留置總圖書館(Main Library),因此對擬搬遷的資料以黃色標籤來識別。而搬遷作業中最困難的部分在估計架位,對各類資料館藏量的掌握及計算是搬遷事前作業中最重要的工作。猶記紐約市立大學皇后學院的副館長曾忠告:「準備愈充分,搬遷愈順利」,她認為搬遷的優先序應以館藏為優先,其次為技術服務部門

(即採編組),再次才是其他部門。

當天除參訪 Walter C. Koerner Li-brary 外,也順道參觀總圖書館、教育圖書館以及林思齊圖書館。舊總圖書館現蒐藏科學、工程方面的圖書資料。這一幢挑高樓層的圖書館外觀保持原貌,館內稍加整修過,卡片目錄櫃只陳列裝飾不再使用,成為歷史回憶。值得一提的是提供商學及管理方面圖書資料的林思齊管理圖書館(David Lam Management Library),該館是由香港商人林思齊捐款設立。

午後自行參觀卑詩大學人類學博物館(Museum of Anthropology at the

University of British

Columbia)。此座博物館成立於 1947 年,為目前加拿大最具規模、最受歡迎的的教學博物館。館中收藏包括世界各地出土的文物,最具特色收藏為卑詩省沿岸的土著第一民族表現原住民充滿活力的藝術文化。整個館有大型雕刻與圖騰,圖騰的豎立在葛夸爾族、尼斯格絮辛族、和海達族以雕刻用來紀念去逝的長輩族長。圖騰是用以傳達身份、財產、土地的方法,在目前,它仍然豎立在舉辦隆重的慶典和宴會場所。

在一般的博物館,所有的展示品均不得觸摸,在此人類學博物館內,由海達族當代藝術家比爾‧列德的雕刻品--「熊」,你可以自由觸摸,感受海達族雕刻的風格。而在戶外的兩大雕刻「現代屋」、「迎賓客」值得參觀。其次,每年博物館也籌備各類型展覽、及大眾化活動節目來展現博物館的特質,吸引大批觀光客參訪,寓教育於娛樂!

參訪心得

此行一路上一個圖書館緊接著另一個,考驗體力與耐力,雖然備感辛苦,不過仍然完成預定的訪問行程!以下僅提記幾點觀感作為此行的總結。

一、舊建築之再利用

紐約公共圖書館下的科學工業與商業圖書館(SIBL)以及巴克魯學院圖書館是舊建築再利用的最佳典範。這二所圖書館的建築師憑藉著良好的空間設計及整建規劃,將舊建築賦予新功能及新生命,走訪其中如果不是館員解說,誰都無法想像前者前身是百貨公司,而後者竟是電車公司的發電所。對於校地無法無限擴充的大學校園而言,老建築新風貌也許是另一個思考方向。

二、圖書館成為社區再造或更新的領航員

相對於將舊歷史建築再生利用,芝加哥公共圖書館及溫哥華公共圖書館則扮演著社區再造或更新的領航員角色。芝加哥市長以圖書館的設立帶動舊社區的改造;溫哥華公共圖書館新址所在,串連溫哥華市最有歷史的 Yaletown 區和有著劇院以及新設表演藝術中心的文化區,該館所在區域是溫哥華市目前正在發展的東區。相較於國內每每以金融或商業大樓建築作為市區的新地標,國外以圖書館作為城市中重要建築物的作法,正說明美、加二國圖書館事業何以值得師法!

三、注重室內設計及傢俱設計的整體性

參訪的圖書館在室內設計及傢俱的設計陳列上常令人有驚艷之感。從燈光、指標、地毯、油漆顏色到傢俱材質、造型無一不講究,而且絕對由建築師或專業設計師處理,即使是館員辦公空間也是一樣,設計師、建築師、館員形成一個團對,互相斟酌彼此意見設計完成。而經過細緻處理的內部及傢俱,不僅點化空間氛圍,同時也為建築物本身帶來生命。設計師針對建築師特有的風格精挑細選閱覽桌、椅,材質一律要求好品質(good quality),再與長年工作其中的館員一再地溝通,務求使每一項公共傢俱或館員辦公桌椅均能符合人體工學又能兼顧美觀實用。

試想圖書館如果只是規格品書架及制式閱覽桌椅的排列組合,外加普遍使用的輕鋼架天花板及照明,那館與館之間又有何不同?反之如果追求造型太過,不同的單品組合恐怕又會有不搭調之嘆,圖書館內部空間規劃、設計,除呈現設計師、建築師的特有風格外,更應將圖書館整體的氣氛營造出來,這是設計者不容忽視及責無旁貸的責任。

四、採光罩及玻璃的設計運用

自美東到加西此行所參訪的圖書館均利用到採光罩及大片玻璃導入自然光,一方面節省照明電源,一方面藉助天光營造空間氣氛,本館也有類似的設計,希望未來完工後也能有良好的效果。

五、建築與資訊科技的省思

為迎合高科技的趨勢,每個圖書館幾乎都有電腦教室(Computer Lab.),並在閱覽席設置網點。國外圖書館並不特意強調網路節點密佈如雲,一般圖書館只在一些特定的閱覽席位或每層樓閱覽區的牆壁上設有網路節點的插座。科技的快速更新使得新建圖書館對於網路節點及傳輸媒介,必須一再評估,免得日後有浪費之虞或徒勞無功!猶記 1995 年參訪加州大學 Santa Cruz 圖書館時,其館長告知建館之初花費鉅資在牆壁四周佈下電話線,為的是服務師生方便對外聯絡,沒想到日後大哥大盛行,這項服務讀者的設計並未發揮其應有的效能。該館館長語重心長地提及「未知高科技的電子設備要高瞻遠矚、多加評估」,當引以為借鏡!

但相對的,建築物為了因應未可知的科技進展以及未來的使用,「彈性化」成了圖書館建築一個重要的考量因素。目前國內新建圖書館大都以地板線槽來佈置管線及出線口,地板線槽雖然可設定每隔若干距離設出線栓,但必須事先設好,如果施工品質不佳易造成地板不平整。溫哥華公共圖書館捨此設計代以高架地板,顯示該館在因應未來管線調整及科技發展的最大彈性及前瞻做法。

六、結合社區資源提供多元化服務

SIBL 圖書館結合企業界人士提供的免費的理財創業顧問諮詢(SCORE),令人訝異在金融之都也有如此公益性的服務,除了感佩之外,也讓人了解到圖書館與企業界在捐贈之外也可以作類似的合作。

義工制度和圖書館之友的組織,在美、加圖書館中普遍可見,圖書館並不會為義工提供特別的權益,但居於有錢出錢,有力出力的奉獻觀念,在功利掛帥的社會中,義工制度無疑是資本主義下的另一股清流!

另如芝加哥公共圖書館對視障或肢障讀者提供有聲資料以及點字書寄送服務,甚至還免費提供錄音機,為的是人人均有平等的受教育機會。

此外,圖書館附近都有與該圖書館有關的紀念品商店或書店(bookstore),店內陳售印著圖書館的識別記號(CIS)的T恤,或是經過設計的書籤,或其他相關文具,每一位參訪者或校友眷屬參觀圖書館後,或多或少會採購一些鉛筆、鋼筆、明信片、攝影照片、幻燈片、衣物、帽子等紀念性的物品,圖書館的名稱隨之遠傳,帶來更多的潛在讀者!當我們訪問芝加哥公共圖書館,地下室有間外牆以大本紅、綠精裝圖書造型隔間的書店,不但吸引人進入採購紀念品,販賣的書籤也極具特色,這或許也是一項生財有道的巧思!

七、館內不同部門間的合作與分工

在巴魯克學院圖書館,館內常有其他部門館員在工作時間內勻撥 2 個小時,志願支援參考諮詢服務,同事之間互相支援形成一股合作的力量,讀者受惠於外,館員也能互補工作上的知識的不足,增加新資訊及服務技能,頗值參考!

八、中文出版資訊的外輸

此次訪美訝異於各大機場之指標已有中文,與日文並列英文之下,而下榻紐約法拉盛地區更驚訝於當地「說台語嘛也通」的環境。該區的法拉盛公共圖書館開幕才一年,借書人次已破百萬,當地華人功不可沒。在與參訪圖書館的華人館員對談中(多數來自台灣),發現到她們對國內的出版資訊相當渴求,有些圖書館因為必須處理中文出版品如編目,更希望能有來自台灣的編目資料供參考或轉檔。如何協助這些亟需中文資料的圖書館取得國內的出版訊息及購書管道,或是讓它們也能分享國內圖書資料自動化的成果,有待相關單位深思。

九、出國參訪應注意的小細節

此行順利得歸,除感謝駐外單位的聯絡安排及國外親友的協助外,也得力事前的準備工作。出國參訪所有的預計行程及班機、班次均要作事先的模擬及規劃,建議利用週五或週六出發,抵達目的地後還有時間可充分休息及調整時差,有益於後續的訪問。可以從網路先行瞭解參訪圖書館的特色以及交通路線,再利用電子郵件、電傳作事前預約連絡,這是不可或缺的最基本事項。

若能結伴同行,或是有親朋好友可支援國外的住宿和交通工具最佳,單人行比較辛苦,兩人是最佳的搭配,出入交通及住宿均可互相提醒、叮嚀,分工合作,難題均可迎刃而解。

「知己知彼」,準備小禮物或本館的出版品、小冊子、簡介 … 等贈送對方,因為對方均會對來自臺灣的我們感到好奇,我們常充當外交的小尖兵,宣傳自己的國家與工作場所環境。其實我們參訪對方的圖書館,原本就想以他們的經驗作為借鏡,遠來是客,他們也會不吝於傳授過來人的經驗。

照相機以輕巧的傻瓜相機最為好用,拍照之前要先取得館方同意,國外重視隱私權,通常你只能針對沒有「人」的鏡頭取景,動作必須快且靈活,一人詢問問題,另一個人準備留下瞬間記憶,回到住宿處,或有空閒時,趕快記下一些特殊的館藏或特別的事宜在自己的小冊子中,趁記憶猶新時,互相討論有何疑點需要澄清,記得索取該館的資料,以便回來再作補充整理。

回國後儘速將沖洗出來的照片分門別類與同事分享,並附寄相關照片及簡短謝函,感謝參訪單位及相關人員的協助。

第 1.2.3.4 頁

|